こんにちは。

子どものみかたブログです!

今回は個別支援と集団支援について考えてみたいと思います。

私は若い頃に学童保育所のアルバイト支援員をしていましたが、その時は108人の登録があって、それを支援員4人で支援するという体制でした。

4人は最低でも入れるように、休暇代替の先生は何人かおられましたが、支援が必要な子どもに対しては、ぼ特ほ別な支援が出来ないという状態でした。

発達凸凹などに限らず、子どもの中には大人との一対一の関係性で支援する必要がある子どもが一定の割合で居たりしますが、それを放置しなければ他の子どもたちの安全を確保することが難しいと感じました。その時に感じたことが、障害のある子どもの支援に興味を持つきっかけになっています。

そこで今回個別支援と集団での支援について考えてみたいと思います。

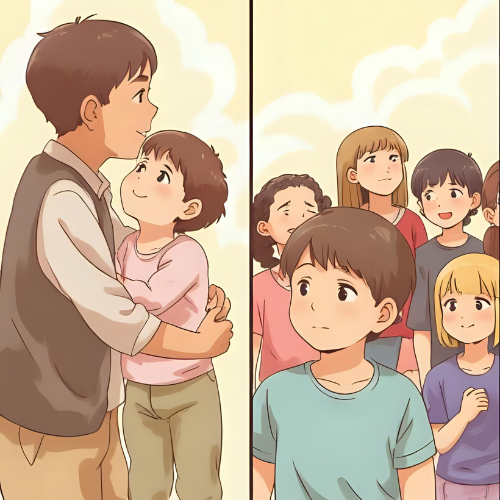

個別支援と集団生活で変わる子どもの姿

子どもをマンツーマンで支援すると、驚くほど穏やかで素直な表情を見せてくれることがあります。

でも、同じ子が集団に入ると、様子が一変することも少なくありません。

集団に入ると出る「緊張」と「過剰適応」

集団の場では、子どもなりに緊張感やライバル心が芽生えます。

その結果、

- 他害(友達を叩くなど)が出る

- 暴言が出る

- 逆に萎縮して自分を出せなくなる

こうした状態のまま家に帰ると、ストレスから夜泣きや家庭内での荒れにつながることがあります。

これは、その子にとって集団での刺激の負荷が強すぎる=過剰適応の状態と言えます。

環境や関係性で変わる子どもの反応

同じ子でも、

- 少人数の支援施設

- 保育所や幼稚園

- 家庭

などそれぞれ環境が変わると、驚くほど態度や表情が変わります。

特に、信頼関係ができている支援者と2人きりの時は、言葉も丁寧になり、表情も穏やかになります。

これは心理的にも納得できる現象です。

人は「安心できる関係性」の中でこそ、本来の姿を出しやすくなるからです。

まずは「自分を受け入れられる」ことが先

子どもが他人を受け入れ、集団で協調できるようになるには、

まず自分自身を受け入れられることが土台になります。

そのためには、

- 一番近くで

- 一番長く関わる

存在である親や家庭の中で、「あなたはそのままで大切な存在だよ」と日常的に感じられることが重要です。

この「存在の承認」が十分でないまま集団に入ると、協調や適応に無理がかかり、心の中に問題を抱えたまま成長してしまう可能性があります。

子どもを見るときは「トータルの姿」で

子どもの状態は、

- 家庭での姿

- 友達といる時

- 一人で過ごす時

- 他の先生や大人の前

といったさまざまな場面の総合像で判断することが大切です。

一つの場面だけで評価すると、その子の本当の姿や必要な支援を見誤ることがあります。

子どもが安心して自分らしくいられる環境をまずつくることが、集団での適応や協調性を育てるための第一歩なのだと思います。

就学前ですと、三次元的に相手の気持ちや物事の背景にまで思いを馳せることが出来つつある、年長の後半である6歳の時期以降が、集団での協調や適応の支援がしっくりくるということでしょう。

それまでは、その準備期間というつもりで、無理なく急がず少しずつ集団を意識出来るように支援出来るといいのではないでしょうか。

読んでくださって、本当にありがとうございます!

一人ひとりの子どもが安心して過ごせるように…そんな気持ちで書いてみました。

「うん、わかる!」とか「ちょっとやってみようかな」って思ってもらえたら、とっても嬉しいです。

これからも、子育てや保育の参考になりそうかなって思うことを、ゆるっと、でも大切にお届けしていきますので、

ぜひまた遊びに来てくださいね。

ご意見・ご感想など 子どものみかたブログ読者の方から頂きましたご意見などです。