こんにちは☺

今回の内容は、【子ども主体の保育への道】講義9:子ども同士のトラブル対応です!

子ども同士のトラブルって、保育士にとってはとても悩ましいことがありますよね汗

それでは早速、子ども同士のトラブルを保育士が支援するとは、どのように考え、どのようにすればよいのか、皆さんと一緒に考えてみましょう!

〈【子ども主体の保育への道】保育講座〉

最後に動画まとめがあります☺

🌱講義9 子ども同士のトラブル対応

「こんにちは。らなさんあゆみさん、今日も講義にご参加ありがとうございます。講義9のテーマは、保育士として“子ども同士のトラブル”にどう向き合うか、という内容です。現場では、避けて通れないこのテーマ。誰もが一度は“対応どうしよう…”って立ち止まったことがあるのではないでしょうか。

さて、ここでお2人に質問です。みなさんは、子ども同士のトラブルって、どんなイメージを持っていますか?」

「うーん、正直“ドキッ”てする感じです…。私、保育実習で、子どもたちが言い合いしてるの見て、“どっちが悪いの!?”って慌ててしまって…。

でも、今思えば、どっちが悪いって簡単に決められないことばっかりで…。それぞれに理由があるんですよね。

トラブルって、ただのケンカじゃなくて、“心のぶつかり合い”というか…子どもなりに一生懸命な証拠って思うようになりました!」

「私は、子ども同士のトラブルは“育ちのチャンス”だと思っています。

もちろん、放っておいていいわけではないですし、介入のタイミングも難しいのですが、

言葉で伝えることや、自分の気持ちを整理する力を育てる機会になると感じています。

ただ…私自身、“きっちり解決しなきゃ!”って気持ちが強すぎて、子どもを急かしてしまったこともあって…。

もう少し余白のある関わり方をしたいなって、今は思っています。」

「なるほど…どちらも、とても良い視点ですね。トラブルって、“事件”じゃなくて、“成長の種”なんですよね。

では、今日はその“種”をどう扱うといいのか、年齢ごとの特徴も交えながら、じっくり一緒に考えていきましょう!」「ところで皆さんは、『子育てが一番大変な時期って何歳頃』だと思いますか?経験やお話を交えて、教えてくださいね。」

「うーん、私はまだ本格的に子育てはしていないですけど、実習や友達のママさんを見てると、やっぱりイヤイヤ期の2歳前後がすごく大変そうに見えました!『イヤ!』って主張が激しくて、何度も同じことを繰り返したりするから、相手するのも体力使うし大変そう…。」

「私の場合は、まさに娘が今、2歳のイヤイヤ期に突入していて、本当に毎日が大奮闘中です。『これがしたい!いやだ!』の連続で、予定通りに進まないことが多くて…。特に朝の身支度やお昼寝前のタイミングとか、スケジュール管理が難しく感じていますね。」

「なるほど、らなさんもあゆみさんも、2歳前後のイヤイヤ期を挙げてくれましたね。確かに、自我が急に広がるこの時期は、子どもも大人も試行錯誤の連続です。ではまずこの『イヤイヤ期』の子ども同士のトラブルにどう支援できるか、一緒に考えていきましょう!」「“2歳前半”の子どもたち。かわいいのですが、まあ…けっこう大変なんですよね〜。」

「わかります。2歳の子ってホントかわいいですよね。だけど、おもちゃの取り合いとか、ケンカもすっごく多くて、どうしたらいいのか分からなくなります〜」

「私も実習中にそういった場面を何度も見ました。2歳児はまだ“貸して”や“順番”の概念が十分ではないので、争いが起きやすいですよね。状況を見ながら、子ども一人ひとりに丁寧に対応する必要があると感じました」

2歳児のトラブル対応

「さすが、お二人とも視点が鋭いですね!では、2歳児前半の発達特徴をちょっとだけ確認しておきましょう」

👶 2歳児前半の特徴は…

-

『ちょうだい』『あっち』など、簡単な言葉で要求できるようになる

-

『ここは』『もう一回』など、対比や順序の理解が少しずつできる

-

自分の欲しいものを強く主張する(最大限!)

-

自分の名前を入れて話すようになる

-

なりきり遊びが始まる(例:アンパンマンになる)

-

言葉で伝えられないと、手が出る・泣くことも多い

「うわ〜あるあるすぎます!“○○ちゃん、ちょうだい!”って言いながら、ちょっと強引に取っちゃったり。で、相手の子が“だめー!”って大泣き…あれ、どうしたらよかったんですかね?私、その時ちょっとテンパっちゃって」

「そのような時こそ、保育士が冷静に両者の気持ちを代弁してあげることが大切だと思います。“まだ使ってたんだよね”“遊びたかったんだよね”と、どちらの言い分も認めたうえで、“貸ーしーてって言ってみようか”と声をかけていく…」

「その通りですね!あゆみさん!講師の出番がなくなっちゃいます笑」

「…そこは、すみません(苦笑)」

「いえいえ、素晴らしい回答です。さて、2歳児のトラブルっていうのは“悪いこと”という見方をしがちですが、“関わりの始まり”なんです。ここで、保育士がどう関わるかで、子どもは『気持ちを伝える方法』や『相手のことを考える力』を少しずつ育んでいくんです」そこで3つのケースをみてみましょう。

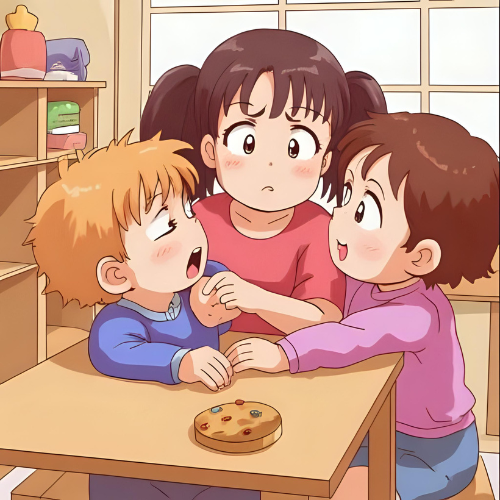

【ケース①】おもちゃの取り合い

Aくんが遊んでいた積み木を、Bちゃんが無言で取る。Aくん泣き出す。

「あ〜…これ、私も見ました!“なんで黙って取るのー?”って思ったけど、そもそも『貸して』って言う発想がまだないのかも…」

「そうなんです!“貸して”“順番”なんて概念は、まだちょっと難しいんですよ。だからこそ、“言葉の代弁”と“気持ちの整理”が必要!」「子どもの気持ちにラベルを張るようなイメージです こういう気持ちの時はこう言うといいんだよ!って。」「Aくん、まだ使ってたんだね、びっくりしたよね」

「Bちゃんも遊びたかったんだね。“貸して”って言ってみようか」などです。また、この時期は個々にじっくり遊び込める方が良いということもありますので、トラブルを避けるため、おもちゃなどは複数用意しておくということも大切だと思います。

【ケース②】配分のトラブル

おやつの大きさが違って見えて、片方が「それちょうだい!」と要求する

「2歳児って、見えるものにすごく反応しますよね。“多い・少ない”が理解できるようになる時期というか」

「そうですね!自分の分が最大じゃないと納得しない子、いますいます。ここでは“あなたの分はこれだよ”って、名前や写真など見える形で示すことも一つの方法です。あと、それでも納得出来ない時は、“それが好きなんだね”と気持ちに寄り添う言葉を付け加えて、気分を切り替えるようにするのがよい場合もあります。」

【ケース③】なりきりごっこなどでの衝突

「(わたしが)アンパンマン!」「やだ、(僕が)アンパンマン!」とぶつかる

「あー、それもあるある!“じゃあ私はジャムおじさんでいいよ”って、私が仲裁に入ったことあります~」

「らなさん、ナイスジャムおじさん!です。保育士が役を調整するの、意外と大事なんですよ。“今日はアンパンマンが2人いてもいい日”って展開したり、発想を広げて落とし所をつくるんです。この頃は、あまり事実に拘らないことも大切です。」「2歳児のトラブルって、“困った行動”に見えがちですが、先ほども申しましたが、実は大きく発達している証です。気持ちを伝えようとする、相手に近づこうとする、そのプロセスを大事にして、保育士としてどう導くかがポイントなんです」「保護者の方にも、もしトラブルがあっても、その大きな育ちあいの最中にあることを伝えられるといいですね。」

「なるほど〜!ケンカって悪いことじゃなくて、学びのチャンスでもあるんですね。あ〜、今度からもっと落ち着いて対応できそうな気がしてきたー!」

「私も、“どちらが悪いか”にとらわれすぎず、子ども同士のやりとりに目を向けて、発達に合った対応ができるように心がけていきたいと思います」

5歳児のトラブル対応

「さぁ、2歳児の次は、5歳児のトラブル対応について考えていきましょう!なぜ5歳児を取り上げたかっていうと、5歳も2歳と同じく、自我が大きく育つ時期でもあるんですよね。5歳って、丁度年中さんでお誕生日を迎える頃で、ぐっと“お兄さんお姉さん”らしくなってくる時期です。団体行動がとれたり、人の気持ちに敏感になったり…だけど、そのぶん関係性が深くなって、“心のぶつかり合い”も本格化してくるんです。保育って、ほんと奥が深い!です。」

「うんうん!5歳くらいの子たちって、“○○ちゃんが自分のこと怒ってる”とか“今日話してくれなかった…”みたいな、ちょっとした“人間関係のモヤモヤ”を抱えてる感じ、ありますよね~」

「この時期は、ただのケンカではなく、“気持ちが伝わらない”ことへの葛藤や、ルールをどう守るかの意識も絡んできますよね。そう考えると、対応する保育士も、しっかり深く関わる必要が出てきそうです」

「お2人のおっしゃる通りです。相手を意識出来るようになったり、仲間意識が出てきたり。それゆえのぶつかりや葛藤が見られるようになります。」「では、5歳の頃の社会性の特徴についてみていきましょう。」

🧠 5歳の社会性・発達の特徴(要点)

-

社会的ルール・指示を理解し、守ろうとする意識が強まる

-

“一番”や“勝ち負け”などへの関心が強くなる

-

友達関係が深まり、相手の感情に敏感

-

ごっこ遊びは相手との調整・設定づくりができるレベルへ

-

複文での会話が可能になり、言葉での主張がはっきりしてくる

-

経験や記憶に基づいた自己主張が可能

「相手を意識出来るようになることから、1番や勝ちの価値に気付いてきます。部屋に入ると、いちばーん!と競争しているわけじゃないのにアピールしたりします。そこでトラブルが起きたりするんです。」

🎭ケース①:「勝ち負けトラブル」

設定:すごろくで遊んでいた子どもたち。Aくんが連続で勝ち、Bくんが負け続けて泣き出す。

Aくんは「勝って当然」という雰囲気。Bくんは「もうやらない」と怒る。

「こういうの、めっちゃリアルです~!“勝ちたい”気持ちも分かるし、“負けたくない”気持ちも分かる…見守ってたけど、声かけるタイミングがむずかしくって!」

「“勝ち負け”への意識が出てくるこの時期は、ゲームの内容よりも、“勝ったかどうか”が子どもにとって重要になりやすいですよね。保育士としては、その感情の整理を助ける必要がありそうですね」

「そうそう、勝敗をどう受け止めるか、って大事なテーマですよ。対応のコツは、勝ち負け自体を否定しないこと!大事なのは、“勝ってどうだった?”“負けてどう思った?”って気持ちを言葉にさせることなんです」

👨🏫対応のポイント

-

勝ち負けの経験を“感情とともに”言葉にできるよう促す

-

負けた子の悔しさを受け止め、気持ちの整理を手伝う

-

勝った子には、相手の気持ちに気づくことを促す(≠叱る)

まだ相手の気持ちを受け止めたり、負けを認めたくなくてもそれ自体は否定せず、次に繋がるような、少し長い目で見る余裕があった方がいいですね。まずは勝負を調整出来る大人を相手に勝つ経験をして、自信や意欲を育んでから、様子を見て徐々に負けてもらう苦笑ということも有効な場合があります。その場合は、大人が『負けて悔しい。でも、次また頑張る!』とか、『負けることもあるか!』などと、気持ちの調整のための見本を示すということも有効だと思います。』

🎭ケース②:「仲間外れの訴え」

設定:Cちゃんが、「今日はAちゃんとだけで遊びたい」と言い、Dちゃんを遠ざけてしまう。Dちゃんが「仲間に入れてって言ったのに無視された」と涙ぐむ。

「これ、よく見かけます。Dちゃんの悲しさに気づいて声をかけると、Cちゃんは“だって今日は二人だけで遊びたかったの!”って主張する…。どちらの気持ちも分かるだけに、対応が難しいです」

「うちのクラスでもありましたよ〜!“今日は○○ちゃんの日だから!”とか言ってて…でも、言われた子はすごく悲しそうで…」

「こういう場面こそ、5歳児らしさが出るトラブルですね。“特別な関係を作りたい”っていう欲求と、“みんなで遊びたい”という関係性のバランスが崩れると起こります」

👨🏫対応のポイント

-

“今日は2人で遊びたかった”というCちゃんの気持ちを肯定しつつ、それが相手にどう伝わったかを伝える

-

「あとで一緒に遊ぼうって言ってみる?」など、今と次の関わり方を提案するなど、時間で区切ってみる。

-

遊びの選択やグループ作りを保育士が選択肢を増やすなど、柔らかくリードする

徐々に高度な発達を遂げる時期になってきますので、個々の発達の状態や環境、その時の状況にもよりますので、臨機応変に引き出しを複数持っておくことも重要になってきます。

🎭ケース③:「ルールを守らない子への怒り」

設定:Eくんがルールを破ってゲームを続けたため、Fちゃんが「それルール違反だよ!」と怒る。Eくんは「ごめん」とは言ったものの、しばらく不機嫌。

「Fちゃんの気持ち、めちゃくちゃ分かるなぁ。せっかくちゃんとやってたのにって、怒りたくもなるよね。でもEくんはたぶん悪気なかったんだろうなぁ」

「ルールが理解できるようになるぶん、他人のルール違反に敏感になりますよね。特に“正しさ”に強くこだわるタイプの子は、許せない気持ちが大きくなるのではないでしょうか」

「あゆみさんがおっしゃるように、ルールが守れるようになった証拠ですね〜。だけど“間違った子”を責めすぎちゃうと、今度はそれが原因で自信を失ったり、関係性が壊れちゃう。だから大切なのは、“ミスは誰にでもある”ことや、らなさんが話されたように悪気はないってことを自然に伝えることなのではないかと思います。」「そして、注意はまだ子ども同士で行うとトラブルになることがありますので、注意するのは大人の役割にしておくことも選択肢に入ると思います。子どもの個々の発達や個性にも寄りますが。」

👨🏫対応のポイント

-

Fちゃんの「守ってほしかった」気持ちに寄り添う

-

Eくんには、ルールの理解と再確認を自信を失わないように、別途必要に応じてイラストや文字などでも伝えてみる

-

“正しいことを伝える”と同時に、“人間関係を守る”視点を持つ

「わたし、もっと“気持ち”に目を向けていきたいです〜!子どもって本当に人間らしいっていうか、ドラマがいっぱいだなって感じましたっ」

「子どもの言動の背景を丁寧に観察して、単なる“悪い”じゃなく、“なぜ?”を理解する姿勢を持ち続けたいと思います」

「5歳児のトラブルは、心の発達と社会性の成熟がぶつかることから起きることが多いです。保育士は“正しさ”だけではなく、“関係性を育てる”視点で関わる必要があります。“どう思った?”“どうしたかった?”と気持ちに寄り添いながら、相手のことに気付けるような声かけが、大切になってくる時期ですね。よくありがちなのは、どちらかを悪いと決めて『ごめんね』『いいよ』と言わせて終わらせるという方法がありますが、どちらも納得をしているのかはよく確認をした方がいいですね。」

「これで【子ども主体の保育への道】講義9:子ども同士のトラブル対応は終わりです。らなさん、あゆみさん、いかがだったですか?」

「いや〜、今回もすっごく勉強になりました!子ども同士のケンカって、“どっちが悪い”ってすぐ決めちゃいがちだけど、そうじゃないっていうのが新鮮でした。子どもの気持ちに寄り添いながら、ちゃんと観察して、声かけも工夫していくことが大切なんですね。うまく間に入れる保育士、目指しますっ!」

「私も改めて、トラブルは子どもにとって成長のきっかけになる場面なんだと実感しました。親としても、どうしても感情的になりそうな時がありますが、子どもの気持ちをていねいに拾いながら見守ることが大切ですね。保育士としても母親としても、今回の学びはすごく深かったです。」

「お二人とも素晴らしい感想をありがとうございます!

子ども同士のトラブルは、保育の中でも一番リアルで、一番人間らしい瞬間かもしれません。そこで大人がどう関わるかが、その子の社会性を育てる大きな分岐点になります。私たち保育士が、“叱る人”ではなく、“間に立って育ちを支える人”として寄り添えるよう、これからも一緒に考えていきましょう!」

最後まで【子ども主体の保育への道】講義9:子ども同士のトラブル対応をお読みいただき、誠にありがとうございました。

保育士にとって対応に悩む、子ども同士のトラブルについて考えてみましたが、いかがだったでしょうか。保育士にとってはとても大変な思いをすることもありますが、子どもにとってみたら物凄く成長発達する機会になっているんですよね、子ども同士のトラブルって苦笑

日々試行錯誤で、たまには戻ってしまうこともありますが、それも次に繋げてより良くして行けたらと思っています。

前向き笑

次回はついに最終回です!

それまでごきげんよう!!

〈動画まとめ〉

ご意見・ご感想など 子どものみかたブログ読者の方から頂きましたご意見などです。